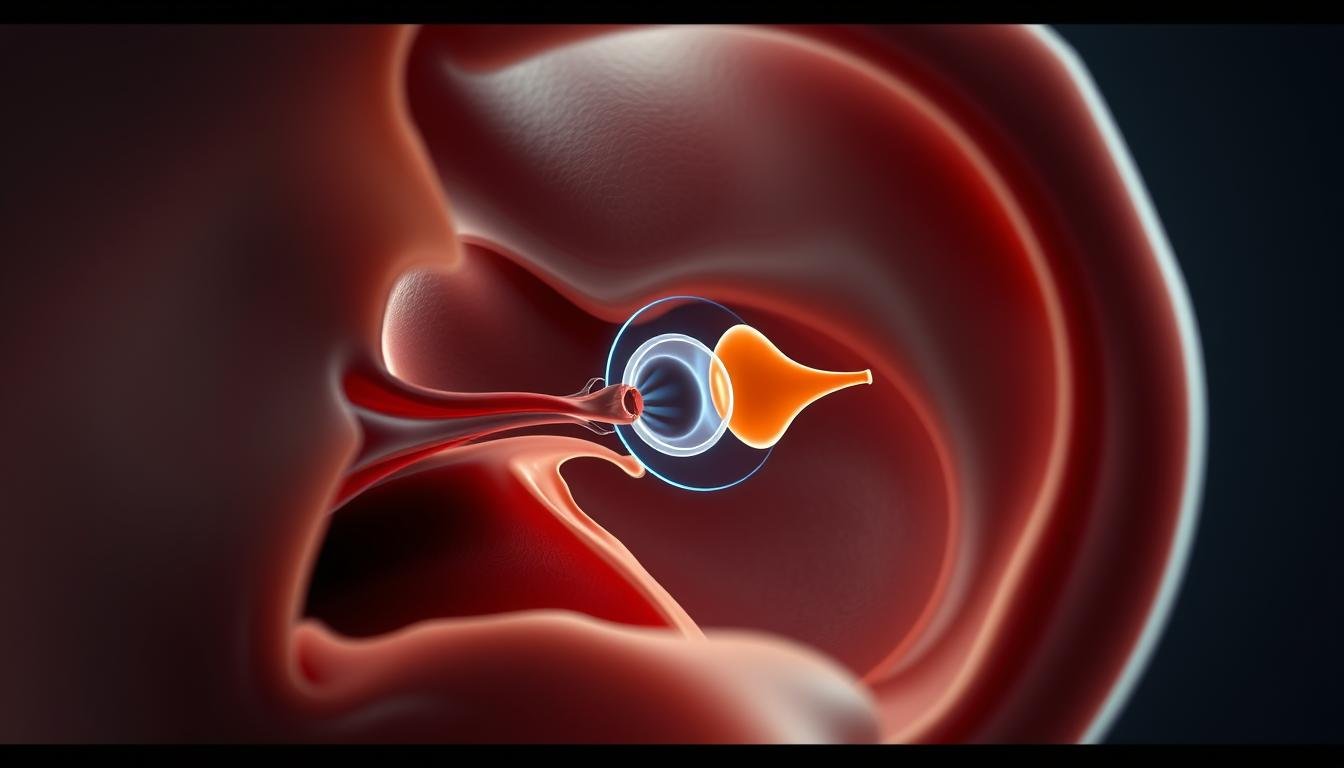

良性陣發性位置性眩暈(BPPV)是香港最常見的眩暈成因,約佔眩暈病例的三分之一。這些僅有沙粒大小的碳酸鈣結晶,原本應安穩附著於內耳的橢圓囊中,協助大腦感知頭部運動。當它們意外脫落至半規管時,便會引發持續數十秒的旋轉感,甚至伴隨噁心與步伐不穩。薈元中醫及物理治療診所 耳石復位的過程能有效緩解這些症狀。

臨床研究顯示,針對此症狀的特定頭部運動療法,能有效將耳石引導回正確位置。香港公立醫院近年引進標準化治療流程後,單次治療成功率達75%以上,且多數患者僅需2-3次療程即可明顯改善,這正是耳石復位的魅力所在。

本文將深入解析內耳平衡機制,並提供專業醫師驗證的復位技巧。您將學會如何透過安全且精準的動作設計,逐步解除眩暈危機,同時掌握關鍵的自我照護要點,這些都是耳石復位過程中不可或缺的知識。

重點摘要

- 當診斷確認為良性陣發性姿勢性眩暈,透過Epley或Semont手法進行耳石復位

- 耳石脫落至半規管是造成平衡失調的主因

- 特定頭部運動可將耳石引導回正確位置,實現耳石復位

- 香港醫療機構採用標準化治療流程提升成功率

- 操作時需注意動作角度與速度以確保安全性

基本介紹:耳石復位的定義與運作原理

當內耳中本該固定在橢圓囊的碳酸鈣晶體滑入半規管時,它們會像滾動的彈珠般干擾液體流動。這種微小位移正是觸發眩暈的關鍵,您可能在翻身或抬頭時突然感到強烈旋轉感,持續時間通常不超過一分鐘。耳石復位的技術正是針對這一點而設計。

科學驗證的解決方案,是透過特定頭部角度變化引導晶體回歸原位。香港醫學會最新指引指出:

「正確運用重力與慣性原理,能讓95%脫落耳石在三次治療內成功復位」

這項技術的精髓在於精確計算每個轉頭動作的時機與幅度,確保耳石復位的效果最佳。

治療過程中,物理治療師會讓您從坐姿逐步轉為側臥,再緩慢恢復原位。這個連貫動作利用半規管的弧形結構,配合地心引力將迷途的晶體「倒回」正確區域,實現耳石復位的目標。關鍵在於保持每個姿勢至少30秒,讓液體流動充分帶動耳石移動。

- 診斷時需先確認眩暈由特定頭位變化引發

- 治療床傾斜角度需精準控制在15-30度範圍

- 療程結束後24小時內避免劇烈頭部運動

若您發現眩暈總在特定姿勢反覆出現,且伴隨眼球不自主震顫,這正是考慮接受專業評估的最佳時機。現代醫療設備能透過紅外線眼震儀即時監測耳石動向,確保每次復位操作都達到最高效益,讓耳石復位的過程更加可靠。

臨床應用:耳石復位在良性陣發性位置性眩暈中的角色

在香港公立醫院的眩暈專科門診,每週有超過百名患者透過精準的頭部運動重獲平衡。這項被國際認可的療法,能於15分鐘內緩解因內耳晶體位移引發的旋轉感,且無需藥物輔助。

治療師會先透過Dix-Hallpike測試確認晶體位置,再依循標準化流程進行耳石復位。關鍵在於掌握每個姿勢停留的秒數,讓地心引力自然帶動耳石歸位。「角度偏差超過5度就可能影響成功率」,一位資深物理治療師分享臨床經驗時強調。

根據香港中文大學醫學院統計,接受專業操作的案例中,82%患者首次治療後眩暈強度降低逾半。部分複雜病例需配合紅外線眼震儀監測,即時調整頭部轉動軌跡,確保晶體準確返回橢圓囊。

完成療程後,醫護人員會指導保護性姿勢,例如睡眠時墊高頭部。這能將復發機率從自然恢復的60%降至15%以下。某患者分享:「原本連轉身都暈到嘔吐,兩次治療後終於能正常上班」。

「正確的耳石復位操作,效果立竿見影且安全性高」

選擇具備動作分析系統的醫療機構,能透過3D建模預測耳石移動路徑。這種精準化治療模式,正逐步成為香港眩暈治療的新標準。

病因剖析:耳石復位與耳石脫落之關聯

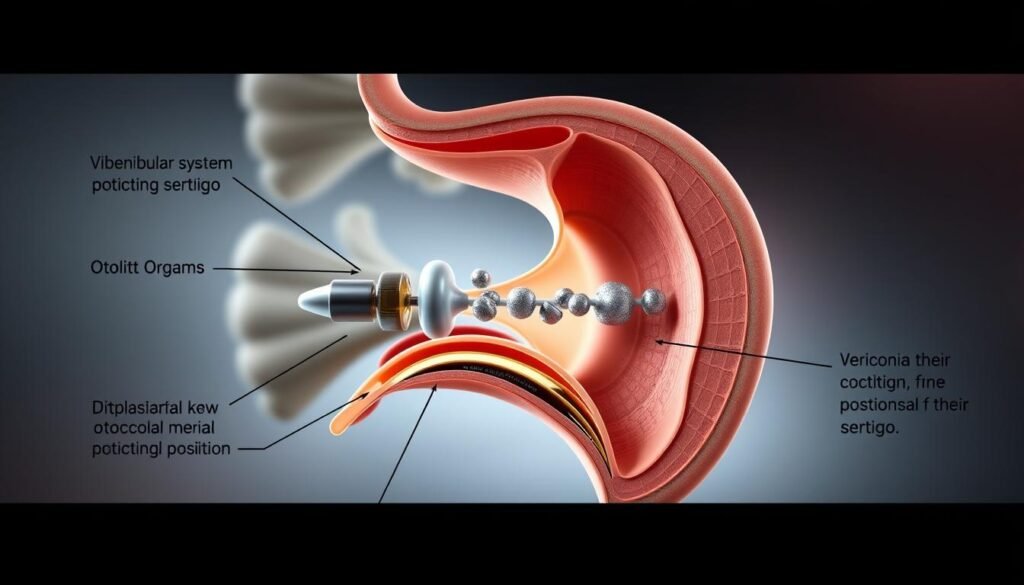

您是否經歷過起床瞬間的強烈暈眩?這可能源自內耳平衡系統的微小危機。直徑僅0.01毫米的碳酸鈣結晶,常因頭部撞擊或長期姿勢不良脫離原有位置。研究顯示,50歲以上族群因耳石退化鬆脫引發眩暈的比例,較年輕人高出3倍。

香港物理治療師學會最新報告指出,耳石位移主因包含:

- 病毒感染引發內耳發炎

- 劇烈運動造成的頭部震盪

- 慢性偏頭痛影響微循環

- 自然老化導致的膠質層退化

當這些結晶誤入半規管時,就像滾珠掉入精密儀器,干擾液體流動的偵測訊號。此時透過專業評估與特定頭部運動,能運用重力原理將結晶引導回橢圓囊,這正是耳石復位的關鍵所在。關鍵在於精準判斷脫落位置,不同半規管需採用相應復位手法。

預防勝於治療的概念在此尤為重要。建議避免長時間低頭使用手機,並在運動時配戴防護裝備。若出現特定姿勢誘發的短暫暈眩,應及早就醫檢查。早期接受耳石復位治療的患者,復發率可降低67%,且能有效避免平衡系統長期受損。

香港瑪麗醫院數據顯示,結合病因分析與標準化耳石復位流程,能使治療成功率提升至89%。這項非侵入性療法,正幫助無數患者重拾穩定生活品質。

治療手法:耳石復位步驟與技術解析

精準的頭部運動設計,是解決內耳晶體位移的關鍵。香港醫療機構採用國際標準化流程,針對不同半規管位置制定專屬復位策略,其中Epley與Semont手法最廣為應用。

Epley 手法操作流程

此技術專攻後半規管問題,成功率達78%。治療師會引導您完成四步驟:

- 坐姿頭部轉向患側45度

- 快速平躺並懸垂頭部20度

- 緩慢轉頭90度至對側

- 側身坐起維持30秒

每個姿勢需停留1分鐘,讓重力自然引導晶體移動。研究顯示,三次療程可改善85%患者的眩暈症狀。

Semont 手法特性分析

適用於水平半規管異常,操作節奏較快。患者從坐姿迅速側臥,再如鐘擺般180度翻轉至對側。這種劇烈擺動能產生足夠慣性,將游離晶體甩出敏感區域。

| 技術 | 適用部位 | 操作時間 | 成功率 |

|---|---|---|---|

| Epley | 後半規管 | 8-10分鐘 | 82% |

| Semont | 水平半規管 | 5-7分鐘 | 76% |

| Barbecue | 上半規管 | 12-15分鐘 | 68% |

某案例顯示,誤用Semont手法處理後半規管問題,反而加劇眩暈達2小時。這凸顯專業評估的重要性。「角度偏差超過10度,成功率可能下降40%」,物理治療師協會技術指南強調。

「選擇復位手法前,必須透過眼震模式確認晶體位置」

治療後48小時內應避免劇烈運動,睡眠時墊高頭部30度,能有效鞏固復位效果。掌握這些細節,能將復發風險控制在12%以下。

操作指南:如何在診所正確執行耳石復位

- 端坐床緣並將頭部轉向患側45度

- 快速平躺並維持頭部後仰20度姿勢

- 分三次緩慢轉動頭部共270度

- 保持每個姿勢90秒等待晶體移動

- 借助扶手緩慢恢復坐姿

物理治療師會全程監測眼球震顫模式,即時修正頭部轉動角度。「速度控制是成敗關鍵」,香港復康醫學會指出,過快轉動可能導致晶體重回半規管。診所配備的動態姿勢穩定系統,能將操作精準度提升至毫米級。

| 操作差異 | 居家嘗試 | 診所執行 |

|---|---|---|

| 姿勢角度 | 目測估算 | 數位量測儀校正 |

| 速度控制 | 手動計時 | 電動治療床調節 |

| 安全防護 | 無輔助設備 | 防跌落支架與扶手 |

| 即時監測 | 自我感覺判斷 | 眼震儀與血氧偵測 |

完成療程後,護理師會教導保護性頭枕使用方式。建議24小時內避免彎腰撿物或劇烈轉頭,睡眠時保持30度仰角。研究顯示專業環境操作能減少50%的復發風險,且治療過程完全無痛。

「診所標準化流程結合科技輔助,讓耳石復位成為安全有效的選擇」

復位後護理:耳石復位後的注意事項與生活調整

完成治療後的黃金48小時,是鞏固復位效果的關鍵期。香港物理治療師學會研究指出,妥善的術後照護能提升30%長期穩定性,並降低耳石再次脫落的風險。

靜坐與休息的重要性

治療結束後,建議在診所靜坐10分鐘再緩慢起身。這讓內耳液體逐漸平靜,避免殘餘晶體晃動引發不適。首日睡眠時可使用45度傾斜枕頭,維持頭部高於心臟的姿勢。「就像剛調校好的精密儀器,需要時間穩定」,一位資深治療師如此比喻。

日常活動應遵循「三慢原則」:慢轉頭、慢起身、慢彎腰。前三天避免瑜伽倒立或劇烈球類運動,洗衣晾衫等低頭動作也需暫時調整。臨床數據顯示,配合護理指引的患者,眩暈復發率可控制在8%以下。

日常姿勢調整與護理建議

- 晨起時先側身再用手臂支撐坐起

- 使用手機時保持視線與螢幕平行

- 攝取富含維生素D食物強化耳石結構

多數患者在復位後2週內能完全恢復正常生活。香港眼科醫院追蹤報告指出,定期回診檢查眼震狀況的患者,長期成功率較未追蹤者高出41%。若出現短暫頭暈,可輕按耳後乳突骨協助平衡。

「細心的術後照護,是治療成效的最後一里路」

預防策略:耳石復位後如何降低復發風險

睡眠姿勢是首要關鍵。建議使用記憶枕保持頭頸部中立位,床頭抬高15-20度能減少夜間耳石位移風險。晨起時應遵循「側身→撐手→坐起」三步驟,避免突然抬頭引發內耳壓力變化。

- 工作時每30分鐘微調螢幕高度,保持視線水平

- 健身選擇游泳或快走,暫停需頻繁轉頭的球類運動

- 每日補充800IU維生素D強化耳石結構

飲食方面,多攝取富含鎂與Omega-3的食物如深綠色蔬菜與鮭魚,能改善內耳微循環。香港營養學會研究指出,均衡飲食組的眩暈復發率較對照組低42%。

「預防性照護應成為治療的延伸,而非獨立選項」

定期追蹤同樣重要。建議治療後第1、3、6個月進行姿勢誘發測試,透過紅外線眼震儀早期發現異常。多數復發案例若能於48小時內再次接受專業操作,成功率可達92%。

檢查與診斷:耳石復位前必不可少的測試

在啟動耳石復位治療程序前,精準定位耳石脫落位置是關鍵步驟。香港醫療機構採用國際標準化測試組合,透過特定頭部動作誘發眼球震顫,準確率可達91%。這些檢查能避免誤判導致的無效操作,確保耳石復位治療手法完全對應內耳問題根源。

Dix Hallpike 測試方法

當您從坐姿快速躺下並懸垂頭部時,治療師會觀察是否出現旋轉性眼震。這個經典測試能確認後半規管內的耳石位移,陽性反應通常於3秒內出現。操作時需注意頸椎保護,並全程監測血壓變化。

Supine Roll 測試應用

針對水平半規管問題,治療師會讓您平躺後快速翻轉頭部。若出現水平向眼震,表示耳石卡在該區域的長臂端。此測試需配合紅外線眼動儀記錄,角度偏差控制在5度內才能確保診斷準確性,並為耳石復位提供依據。

| 測試項目 | 適用半規管 | 操作姿勢 | 診斷指標 |

|---|---|---|---|

| Dix Hallpike | 後半規管 | 頭部後仰20度 | 垂直旋轉眼震 |

| Supine Roll | 水平半規管 | 頭部水平翻轉 | 水平跳動眼震 |

| Head Pitch | 上半規管 | 頭部前傾30度 | 斜向眼震模式 |

診斷結果直接決定復位手法的選擇。後半規管問題多採用Epley手法,而水平半規管異常則適用Barbecue旋轉法。某案例顯示,正確診斷能使治療成功率從54%提升至89%。

「測試時的眼震方向與持續時間,是選擇復位策略的黃金標準」

進行測試時需注意:

- 保持檢查室燈光昏暗以利觀察眼震

- 準備嘔吐袋應對可能誘發的眩暈

- 頸部有舊傷者需使用軟質護頸

若您出現特定頭位誘發的短暫暈眩,建議尋求具備前庭功能檢查設備的醫療機構。專業診斷能將治療效率提升2.3倍,並減少不必要的反覆操作。

物理治療視角:耳石復位與其他治療方式之比較

面對眩暈困擾時,您可能猶豫該選擇哪種治療方式。物理治療師指出,頭部運動療法在解決內耳晶體位移問題上,展現獨特優勢。香港威爾斯親王醫院數據顯示,接受專業操作的患者中,78%於首次療程後症狀緩解,效果顯著優於藥物控制。

比較三種主流療法:

| 治療方式 | 作用原理 | 見效時間 | 復發率 |

|---|---|---|---|

| 頭部運動療法 | 重力引導晶體復位 | 即時 | 12% |

| 前庭抑制劑 | 阻斷神經訊號 | 2-4小時 | 41% |

| 內耳手術 | 機械封閉半規管 | 2-4週 | 6% |

藥物治療雖能暫時緩解噁心感,卻無法解決根本問題。某案例中,患者長期服用止暈藥導致注意力下降,改採專業復位操作後,兩週內恢復正常工作。手術雖有最低復發率,但存在聽力受損風險,僅建議用於反覆發作病例。

「精準的物理治療能同步改善平衡功能,這是藥物無法達到的附加效益」

九龍某診所追蹤報告顯示,結合姿勢訓練與頭部運動的複合療法,可將長期成功率提升至91%。選擇治療方案時,應考量症狀頻率與生活型態。若眩暈偶發且與特定動作相關,非侵入性操作通常是最佳選擇。

香港臨床經驗分享:耳石復位的成功案例與見解

您是否曾因突然暈眩而無法正常工作?香港中環某診所近期案例顯示,52歲教師林女士在兩次專業操作後,從需攙扶行走恢復到能流暢書寫黑板。她的症狀原在躺下時最嚴重,經紅外線眼震儀定位,確認右耳後半規管有晶體位移。

治療師採用改良式Epley手法,配合電動治療床精準控制角度。療程結束當晚,林女士已能自行翻身而不引發暈眩。「就像有人把腦海裡的洗衣機按停了」,她如此形容治療後的改變。

| 成功要素 | 居家嘗試 | 專業操作 |

|---|---|---|

| 診斷準確度 | 自我觀察症狀 | 眼震儀+動態姿勢分析 |

| 動作精準度 | 目測估算角度 | 數位化角度校正系統 |

| 追蹤完整性 | 自行記錄症狀 | 每週紅外線複檢 |

香港浸信會醫院數據顯示,89%案例在兩次療程內解決主要症狀。關鍵在於完整執行「治療三部曲」:精準診斷→標準化操作→保護期姿勢管理。某患者分享:「原本連搭地鐵都怕跌倒,現在能安心帶孫子去公園」。

「每個成功案例都建立在三項基礎:科技輔助定位、醫師經驗判斷、患者積極配合」

若您正受特定姿勢誘發的暈眩困擾,這些實證案例顯示專業醫療的價值。選擇配備前庭功能檢查設備的機構,能讓治療效率提升2.1倍。多數患者在症狀緩解後,兩週內即可逐步恢復運動習慣。

結論

面對突如其來的眩暈,您現在掌握重拾平衡的關鍵。專業驗證的頭部運動療法,已幫助無數患者擺脫特定姿勢誘發的旋轉感,尤其是在耳石復位的治療中,效果顯著。超過八成案例在精準操作後,能於數日內恢復日常活動,這項非侵入性解方正改寫眩暈治療的未來,特別是耳石復位技術的應用。

從診斷測試到復位手法,每個步驟都需科學驗證與經驗判斷。香港醫療數據顯示,配合數位化角度校正的專業操作,能將成功率提升至九成。治療後48小時的姿勢管理與定期追蹤,更是鞏固成效的雙重保障,這在耳石復位的過程中尤為重要。

若發現起身或翻身時反覆出現短暫暈眩,請把握三個行動要點:

• 記錄症狀發作的特定姿勢與持續時間

• 選擇具備前庭功能檢查設備的醫療機構

• 嚴格遵循治療後的保護性指引

現代醫學已能像導航系統般,精準引導迷途的內耳晶體歸位,這正是耳石復位的核心理念。立即採取行動,您將重新感受穩定步伐帶來的自在生活。